碇温泉

99/12/21

(上石田)

週一で行く温泉銭湯。お湯はこれぞ甲府市街地の泉質で最高。硫黄とモールの臭い。茶系の甲府の湯だが,碧がかって見える。内風呂と露天風呂の2風呂。内風呂は半循環だが,溢れんばかりに湯が満ちている。湯気が満ちていてサウナのよう。温度は高め。露天は幹線道路沿いなので視界は空だけで,車の騒音を聞きながらである。こちらのお湯は掛け流しで温度は低め。ぬるぬる感も格別ですばらしく,体に巻きついてくるよう。

大滝温泉

おふろの国

00/10/25

(大里)

スーパー銭湯という看板。碇温泉や草津温泉などの銭湯系とスパランドの中間的な施設。洗い場も多く,内風呂1つ,水風呂,サウナ,露天ぬるめ(ブクブク付き),露天熱め,打たせ風呂など。料金も安く,銭湯よりも充実した温泉に気軽に行きたい方にはおすすめ。スーパー銭湯の名の通り。甲府らしい茶系の湯だが,こういう施設だとお湯をじっくり楽しむという感じではない。

紅椿の湯

22/5/28

(羽黒)

奥湯村温泉と言うが,湯村ではない。羽黒町にある施設である。わずか数百メートルという至近距離でも湯村温泉とは泉質が違う。湧出地が小刻みに分かれ,泉質が違うのが甲府盆地の魅力であり面白いところでもある。これは泉質大国である山梨県でも同様である。もちろん大半が低張性アルカリ性という泉質の部類なのだが,これが産地によってまったく異なる表情を見せる。嗅覚・味覚・触覚がそれぞれの特性をもっている。さて,この紅椿の湯だが,いわゆる日帰り入浴専門施設である。内風呂,露天風呂,水風呂,サウナと一通り揃っている。源泉掛け流しという謳い文句であるが,湯口以外にも風呂内のジェットから湯が出ている。無味無臭の湯である。高温風呂・中温風呂と分かれているので,加温はされていると思われる。すぐ近くにある湯村温泉において同料金程度で各旅館の立ち寄り湯を楽しめることを考えると,激戦区にある日帰り入浴施設である。

02/10/26

(相生)

鉱泉をあたためている。甲府温泉中心部では珍しく鉱泉である。浴場正面には「甲府の名湯」とある。昔ながらの銭湯で,番台もある。ザ温泉銭湯という感じで,住宅街の一角に名所的な雰囲気で存在している。道路に面して,お客の自転車がたくさん置いてある。まさに地元民の風呂ということだろう。古き良き文化を現代に伝える数少ない場所だ。歴史を感じる建物,そして浴場は大切に残してほしいと思わせるものである。入浴料350円だが5000円札しか持っておらず,おつりがないということなので近くのコンビニでお金をくずした。350円というのは甲府の温泉銭湯の相場なのだが,久々の銭湯だったので,小銭の気配りを忘れていた。

00/12/10

20/11/7

(上石田)

凄まじき人気の温泉銭湯。湯が抜群との情報で行ってみた。地元のみならず,県外からも訪問するらしい。日曜日の午後2時,レトロな狭い浴槽は芋洗い状態である。泉質はいかにも良泉と言われるだけあって,ぬるぬるである。しかし,人が多すぎて…とてもゆっくりしていられなかったので,湯呑みを楽しむ間もなく出てしまった。風呂は3つ。あつあつの浴槽,その浴槽から流れてくる湯を冷泉で薄めてる浴槽,水風呂。湯量豊富でどぼどぼ出ている。飲泉もでき,とても飲みやすい湯である。

…………………………………………………………………

20年ぶりに再訪。

ほとんど記憶にないが,昔はもっと昭和の風情が残った建物だったように思うが,新しく建て直されていた。といっても,すでにかなり前に建て直されたようだ。中央に大きな浴槽があり,高温風呂と水風呂,そして露天である。中央の浴槽に人が集まっていた理由がすぐにわかる。高温風呂は熱すぎる。露天も準じて熱い。46度くらいはある。という理由で,人が1ヶ所に集まっている。私は熱い湯が好きなので,露天で一人湯呑みを楽しむ。湯口の隣にパイプがあり,温度調節を行っているのだろうか,とにかく湯量が豊富なことは素晴らしい。とても狭い空間で露天と言っても,ただ外にある程度だが,内風呂よりも源泉のドボドボ感があり,湯口から吹き出し,浴槽から溢れ出ていく掛け流しは最高である。甲府の温泉銭湯の筆頭格であることは間違いないと改めて確認できた。

源泉湯

燈屋

04/10/10

(上阿原)

甲府といえば温泉銭湯の街といっても過言ではないほど,あちこちでいわゆる「甲府温泉」の立ち寄り湯がある。最近できたばかりのこの銭湯はスーパー銭湯とでもいうのだろうか。最新の設備とコンセプトで施設の広さ,快適度がミックスされたような銭湯で,人気なのだ。登場したばかりなので当たり前だが清潔で小奇麗な館内はたしかにいい。くわえて,この広さで源泉掛け流しを主張しているのだからこの上ない。市街地にこういう施設ができると通いたくなるのが心情。もちろん甲府にはこじんまりした魅力的な源泉銭湯は数多くある。市民はどちらを選び,生き残る銭湯はどこなのか興味津々である。

第一号泉

談露館

04/7/23

(中央)

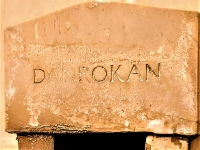

『甲府市内旅館組合第一号泉』という名が印象的。甲府市中心部の甲府温泉の源泉を抱えるシティホテル。全国広しといえども,県都の中心に温泉が湧出している場所はなかなかない。しかも加水も加温もない天然掛け流し。甲府っ子の誇りである。甲府の銭湯は天然温泉が当たり前だが,シティホテルもなのである。まさに甲府は温泉天国県都と呼ぶことができる。その看板ホテルが談露館である。しかも夜中の2時まで,朝は5時から,ほぼ一日中,立ち寄り入浴を受け付けている。宿泊客が入る時間帯をのぞけば間違いなく貸切状態になる穴場である。ホテルの堂々とした外観とは違い,浴場はこじんまりしたもので,お世辞にも近代的とはいえない。しかしザ・レトロである。湯口の「DANROKAN」の文字がたまらない。湯量はそれほどでもないが湯船が小さい分,源泉が掛け流しで浴槽から溢れ出る。泉質は「甲府温泉」の基準として語っていいだろう。甲府といえばモール泉だが,硫黄感と鉄分を感じる独特な湯である。敷地内の源泉をそのまま掛け流し。たっぷりと味わって欲しい。あえて今風にしない,老舗の源泉へのこだわりを感じることができるだろう。

19/11/5

(国母)

20年ぶりに来たが,当時の記録と少し違う印象である。値段は350円から400円に上がっているが,20年も経てば当たり前だろう。設備に関しては,超音波・ラドン・水風呂・サウナという記録が残っている。ラドン風呂というのが何だったのか記憶がない。浴場も広いという印象だったが,ちょうどよい空間だある。露天風呂の湯加減がとてもよかったが,昔はなかったようだ。浴槽は源泉掛け流しで湯が満ち溢れているというのは今回も同じである。甲府のモール系の泉質で素晴らしい温泉銭湯である。湯の花もたくさん漂い,新鮮さは最高。また,湯口がパイプというのは良い。湯量がわかりやすい。どぼどぼ出ているとそれだけで満足である。

| 信玄温泉 |

| スカイプラザホテル |

99/12/24

01/3/4

23/11/25

(国母)

単純温泉。源泉掛け流し。

ここは自噴を謳う温泉施設。500円で入られるが,甲府の温泉銭湯よりは少し高め。しかし,銭湯としての利用でも高値という気がしない。自噴の文字には心躍る。大浴槽はパイプからドボドボの湯量豊富さ。浴槽から溢れる湯の気持ちよさ。湯口付近は底が砂っぽい。いかにも自噴らしさを感じる。鉄分を感じるモール臭の湯は高めの温度でかすかに硫黄臭。もちろん飲泉可なので,新鮮な湯をたらふく飲むことができる。素敵だ。温度が高めなので,換気が悪い浴場は蒸し風呂状態。長湯すると呼吸困難になる。洗い場は数ヶ所が壊れているが関係ない。何と言っても自噴の湯量が豊富。銭湯代わりに使っているが,大抵が貸切状態なのがよい。ここは甲府の中でも穴場である。

…………………………………………………………………

2階に新しい浴槽ができたというので行ってみた。どうやら露天ができたようだ。露天といっても半露天といったところか。眺望はないが,空は見ることができる。しかし国道沿いのこのビジネスホテル。民家がすぐ目の前にある。立って背伸びをすると丸見えだろう。湯は相変わらずの自噴ドボドボ状態。浴槽に湯が満ち溢れている。露天なので日光により湯の色がわかる。甲府温泉だと一目でわかる色である。1階の大浴場の熱々感や蒸し風呂感はないので,高温源泉でものんびり浸かれるだろう。1階の浴槽と同じで,底が砂っぽいのはこちらも同じ。自噴なので砂も一緒に掛け流しなのだろう。

追記 23/11/25現在 一階は内風呂が改装し,露天もできていた。特に露天の白濁は今までにないもの。湯量豊富さは健在。

ここは自噴を謳う温泉施設。500円で入られるが,甲府の温泉銭湯よりは少し高め。しかし,銭湯としての利用でも高値という気がしない。自噴の文字には心躍る。大浴槽はパイプからドボドボの湯量豊富さ。浴槽から溢れる湯の気持ちよさ。湯口付近は底が砂っぽい。いかにも自噴らしさを感じる。鉄分を感じるモール臭の湯は高めの温度でかすかに硫黄臭。もちろん飲泉可なので,新鮮な湯をたらふく飲むことができる。素敵だ。温度が高めなので,換気が悪い浴場は蒸し風呂状態。長湯すると呼吸困難になる。洗い場は数ヶ所が壊れているが関係ない。何と言っても自噴の湯量が豊富。銭湯代わりに使っているが,大抵が貸切状態なのがよい。ここは甲府の中でも穴場である。

…………………………………………………………………

2階に新しい浴槽ができたというので行ってみた。どうやら露天ができたようだ。露天といっても半露天といったところか。眺望はないが,空は見ることができる。しかし国道沿いのこのビジネスホテル。民家がすぐ目の前にある。立って背伸びをすると丸見えだろう。湯は相変わらずの自噴ドボドボ状態。浴槽に湯が満ち溢れている。露天なので日光により湯の色がわかる。甲府温泉だと一目でわかる色である。1階の大浴場の熱々感や蒸し風呂感はないので,高温源泉でものんびり浸かれるだろう。1階の浴槽と同じで,底が砂っぽいのはこちらも同じ。自噴なので砂も一緒に掛け流しなのだろう。

追記 23/11/25現在 一階は内風呂が改装し,露天もできていた。特に露天の白濁は今までにないもの。湯量豊富さは健在。

積翠寺温泉

要害

00/12/17

(上積翠寺)

甲府盆地北部,要害山麓の「信玄公の隠し湯」の1つ。要害山は武田信玄生誕の地である。この山に築かれた要害城は武田家三代(信虎,信玄,勝頼)が居した躑躅ヶ崎館(現武田神社)の詰め城である。信虎が北条との戦の時,夫人を避難させた時に出産したとのこと。その麓にある旅館が積翠寺温泉要害。積翠寺温泉はここを含め2軒の宿がある。この要害の売りは何と言っても露天風呂。眺めは甲府盆地を一望できる。甲府盆地は相川扇状地が有名だが,武田信虎がこの扇状地を利用し,甲斐の府中(甲府)をつくり遷都したわけだから,まさにここが甲府の眺めそのものである。戦国の世にに思いを馳せることができるだろう。夜は夜景スポットでもある。

22/3/12

(中小河原)

「金の湯」と銘打っているだけあって湯が良い色づきである。盆地中心部一帯の湯そのもの。10時から23時までドバドバと源泉掛け流しをしてくれる甲府市郊外の温泉銭湯である。場所は国道20号と平和通りという甲府の大動脈2本が交わる場所にある。モールの香り高く,口に含むと意外とあっさり。源泉の温度が高いので,浴槽の湯も高めだ。何よりこの色と湯量。浴槽が小さめで,湯の循環により新鮮さは抜群。さぞ混雑しているだろうと思ったが,お昼時に行けば浴槽を独り占めすることも可能である。それにしても名前が味がありすぎる。トータスとは何なのだろうか。B級チックなイメージだが湯は最上級である。

甲斐富士見の湯

23/10/28

(横根)

キャンプ場宿泊。

2023年7月にオープンしたキャンプ場併設の温泉。宿泊者だけが利用できる温泉なので,キャンプをしない人間は入ることができない温泉である。

注目すべきは,正真正銘の源泉掛け流しであること。循環・加水なし。地下800mから43度の温泉が直接浴槽に注がれる風呂。キャンパーだけの天国である。

|

|

|

|

| 人気で予約困難なキャンプ場のプライベート温泉である。 | 左に温泉施設。右にキャンプ場。キャンプと温泉の一体化。 | 入浴時間は朝7時から11時。夕方4時から9時。 |

|

|

|

|

| 露天風呂のみ。浴槽は2つ。開放感たっぷり。 | 源泉掛け流し。地下800mから43度の源泉。 | しっかりオーバーフロー。新鮮な湯が気持ちいい。 |

|

|

|

| 無色透明ほぼ無味無臭だが,大地の力を感じる。 | 洗い場は左右に6つあり,キャンパーの収容には十分。 | 脱衣所にはトイレが2つ。新築で清潔である。 |

|

|

|

| 富士山の眺望。湯船から遮るものはなし。 | 夜景も素晴らしい。キャンプにこれがつくのである。 | 温泉好きには本当に素晴らしいキャンプ場。 |

甲斐富士見の湯

24/5/18

(横根)

キャンプ場宿泊2回目。

さて,今回は新しくできた貸し切り個室風呂が目当てでキャンプ。この最高の湯を堪能するためにキャンプをしなければならないことは一般人にとってハードルが高い。しかし,キャンパーにとっては,秘密の場所であってほしい。

|

|

|

|

| 貸し切り個室風呂の棟。3つの個室に分かれている。予約制だが,朝・夜は空いていれば自由。脱衣所もこの広さ。洗面,エアコン完備。 | ||

|

|

|

|

| まさにプライベート個室露天。脱衣所と一体。洗い場もしっかりある。3人までの利用制限があるが,家族なら何人でもいけそうである。 | ||

|

|

|

|

| 湯船から流れ落ちる源泉はもったいないくらい。正真正銘の地下800mからの源泉掛け流しを独り占め。 | ||

|

|

|

|

| 湯呑みを満喫したら,浴槽に腰掛けたりチェアでのんびりしたり,眺望を楽しむ。日中は富士山,夜は夜景。完璧。 | ||

19/11/16

(緑が丘)

日曜日を除き,12時から14時まで休憩時間で閉まっている。再開時刻に行けば,このような地元の温泉銭湯でも貸切状態が楽しめる。すぐに地元のお年寄りが何人か入ってきた。浴槽は2つ。源泉を100%使っているので,大切に使おうという貼り紙があった。左が源泉温度の38℃の湯だろう。湯口からの湯量も浴槽の大きさからして満足な量である。右が加熱湯。温度計は見当たらなかったが,なかなか熱い。熱めが好みの私は初冬の風呂に最適だった。右と左で交互に入ればいいだろう。甲府は中央線で北と南に区切られているが,まるで温泉の泉質で区切られているかのように思える。北が無色透明,南が茶系。しかしどちらも温泉銭湯天国である。

23/1/21

(中央)

甲府市中心部に点在する温泉銭湯の一つ。営業開始の14時に訪れたが,すでに何人かの常連客が。地元の方々だろう。久々の銭湯だが,マイお風呂セットを持参。脱衣所のロッカーの上には,隙間なくお風呂セットが並んでいる。常連の皆さん,置きっぱなしですね。地元銭湯ならではの光景です。お湯は無色透明。近くの遊亀温泉や談露館などのモール系の湯とは違う。湧き出る湯というのは不思議なものだ。中心部の温泉の多様性をあらためて実感。これからもずっと残ってほしい場所である。

01/2/11

(下鍛冶屋)

小瀬スポーツ公園のすぐ隣にある温泉施設。一見するとマンションなのでわかりづらい。道案内はたくさんあるので公園の周りを走ればわかる。湯は小麦色,甲府のモール泉。しかし,源泉温度が低いタイプ。浴槽は源泉風呂と加熱風呂の2つ。源泉の方は2月に入るには冷たい。夏はいいだろう。加熱の方はボタン操作でブクブクを出すことができる。桶や腰掛け台がしっかり整頓されており,マナーのよい常連客が多いことがわかる。浴槽内でも来る人たちみんなが和気あいあいと会話している。

01/2/4

(山宮町)

甲府の北西部の温泉銭湯で賑わっている。古き良きタイル貼りの銭湯。湯は無色透明。浴槽の青いタイルがクリアに見える。源泉湯量は豊富で2つの湯口から飲泉可。飲泉可という泡系の湯で,とてもさっぱりしている。肌がぴかぴかになる感じである。源泉温度は低めなので,ぬるい風呂と加熱の風呂,そして水風呂がある。源泉風呂でゆっくりすると疲れが癒やされる。しかし,加熱風呂はなぜか臭い匂いがした。

00/11/19

(太田町)

甲府を代表する温泉銭湯。人は次から次へ。人気がある。昔,甲府は地域の地名がついた銭湯が各地域に1つはあったそうだが,今では残っているものはわずか。この銭湯も昔の面影を十分に残している。男女両方見渡せる番台があり,おばあちゃんがどんと構えている。更衣室は広くさっぱりしていて,戸は開けっ放しだから外から丸見え。番台付近で着替えていると,番台でお金を払っていた若い女性と目が合う。昔ながらを地でいく銭湯だ。

湯は麦茶色,注ぎ口にはかすかに硫黄臭。せまい浴槽が3つ。温度は3段階。一番熱い湯船は熱すぎて遠慮したが,すべすべするいい湯である。特筆すべきは,湯量の豊富さ。浴槽の狭さゆえに湯がどぼどぼ浴槽から流れ出ている。いくら混雑していても湯が新鮮なので素晴らしい。

杖温泉弘法湯

24/10/17

(湯村)

この宿は上記の湯が「地蔵温泉」という新源泉を掛流しで使っている。湯量豊富な湯で小さめの浴槽からのオーバーフローが魅力の宿である。宿の名になっている「杖温泉弘法湯」という源泉は存在するが湯量が少ないということもあり現在使われていないそうだ。ややこしい話だが,つまり1200年前に弘法大師が湧出させたという由緒ある源泉は眠っており,この宿では「地蔵温泉」が味わえるということだ。

|

|

|

|

| 湯村温泉街の路を跨いでいる。左手の本館から右手の建物が温泉館へ移動。 | 脱衣所には,弘法大師が祀られている。さすが弘法湯を冠している温泉。 | 源泉の湧出量に対する抜群の浴室面積。掛け流し派にはこのバランスが大切。 |

|

|

|

|

| 一分間に167リットルの湯量を男湯,女湯,貸切の3つに流している。 | 川のように源泉が溢れ出ていく。38度の無味無臭クリアな源泉である。 | 浴槽に対して満水に源泉が満ちている。この水平アングルはヨダレもの。 |

|

|

|

|

| 湯は無色透明だが,浴槽の石が茶褐色に変色しており,雰囲気がよい。 | 浴槽が洗い場まで湯でつながる一体感がある。プチ・インフィニティな感じ。 | 近くの「ラーメンいなや」。朝7時半〜14時営業。甲府の朝ラーの名店。 |

常磐ホテル

10/11/27

(湯村)

露天風呂付き客室に宿泊。

個人的には甲府の盟主的な存在だと思う常磐ホテルである。立ち寄り湯ができる一般の大浴場は循環式。しかし宿泊施設である離れの露天風呂付き客室は源泉掛け流しである。今回は御坂という部屋にお世話になった。数寄屋造りの部屋は広く立派なもので,庭を眺めながら時間が過ぎる。風呂は舞台造り風になっており素晴らしい。源泉を贅沢に独り占めしながら味わい,一日中室内でのんびりとである。宿泊するのに十分な価値はあるだろう。湯は無色透明,風呂に流れる新鮮なお湯はトロッとした感触で香りもいい。甲府の迎賓館として多くの先人が滞在した歴史を感じながら,ゆっくり浸かることをおすすめする。

ホテル吉野

22/5/22

(湯村)

日曜日のお昼。貸切状態である。立ち寄り湯500円。温泉銭湯の感覚で利用できる生粋の源泉掛け流し。加水も加温も循環もなし。素晴らしい。源泉温度40.9℃とある。この時期でも温めである。長く浸かるには夏場がいいだろう。湯口はパイプ。私はパイプからドボドボ出る温泉が大好きである。音が良い。浴場に響き渡っている。ぬめりを感じる柔らかい湯は,浴槽から溢れ出ている。湯量に対して浴槽の大きさが適切なのだ。内湯も露天も床がヌメヌメしているのは,漂う湯の花にぬめりがあるからだろう。温泉分析書には無味無臭とあるが,浴場はモール臭が漂う。湯口のそばでは,わずかな硫黄臭も感じる。この控え目ないい香りがとても良い。口に含むと,たしかに無味無臭。しかし源泉特有の新鮮さを十分に感じ取ることができる。クセがなくゴクゴク飲んでしまう。美味。湯村温泉郷は甲府が誇るべき温泉地だと改めて実感する。

柳屋

22/7/16

(湯村)

3連休の初日。14時頃。多少の先客があるかと思ったが,チェックイン前の時間帯,安定の貸切状態である。湯村温泉は純源泉掛け流しの宿が多いが,ここは掛け流しと循環ろ過消毒のブレンドである。雑菌や垢を取り除くために循環ろ過をしていることについて,脱衣所には何枚かアナウンス掲示があるほどである。おそらく問い合わせや勘違いが多いのだろう。確かにこれくらいの規模感のある浴場ならば,衛生面を掲げることに異論はないし,考え方の問題である。昨今,これだけ源泉掛け流しのブームが訪れると,何かと取り合わせもあるのだろうと推測する。掲示には宿は0.2〜0.4ppmの範囲で塩素消毒を行っていることが明示されている。とてもわかりやすく誠実な対応だと感じた。中規模の純日本風旅館。立ち寄り湯ではなく,宿としてのトータルパッケージでこの温泉は評価されるべきであろう。さて,循環加熱なので温度は一定。夏でも熱めのお湯が好きな人には良い。湯村温泉の源泉掛け流しはぬるめだから差別化できる。体感温度は内湯は特に熱めである。湯口からはそれなりの湯量。吸水口は床にある。源泉がどれくらいブレンドされているのかわからないが,湯口付近の岩は褐色に変色し,泉質がうかがえる。露天はヒノキ風呂と岩風呂。ヒノキは故障中でお湯は入ってなかった。

湯村温泉

湯村ホテル

01/1/21

21/9/11

(湯村)

湯村温泉郷。甲府の北部にある市内唯一の温泉郷と名付けられた場所である。湯はとてもよく,泡が体にまとわりつき,ぬるぬる感もなかなか。巨大旅館と違い浴槽が狭いので,内湯は循環式だが,お湯はどぼどぼ出ているので気持ちがいい。混雑していなければ,浴槽は狭い方がよい。露天は飲泉可の源泉口から満足のいく量が出ている。こちらも狭く視界がないような風呂なので,源泉の量は十分である。茶色の湯の華も漂っている。露天の半分は,しびれ湯という電気風呂になっている。この電気がけっこう効く。

…………………………………………………………………

ナトリウム・カルシウム‐塩化物・硫酸塩泉。源泉掛け流し。

20年ぶりに再訪。午前6時から日帰りを受け付けており朝一銭湯である。宿泊客がチェックアウトする9時頃は貸切状態。上記にあるような以前の様子とは違うようだ。内風呂も源泉かけ流しの謳い文句。12箇所の源泉で毎分1000Lの湧出とある。源泉数が増え,湯量が増えたのだろう。加温,加水もしておらず,すべて飲泉可。素晴らしい。こじんまりとした浴槽に記憶が蘇る。貸し切り状態で浴槽が小さいことは最高なのだ。新鮮な湯を贅沢に独り占め。湯村温泉の源泉かけ流しは香り,味ともに品がある。品のいい硫黄臭と滑らかな舌触り。何度も飲んでしまう優しい味である。先月,白骨温泉の湯元を訪れたが,相変わらず着ていた下着は硫黄臭でゴミ箱行きなほどの凄まじい湯に感嘆した。しかし,湯村温泉の源泉かけ流しもまったく引けを取らない。電気風呂は相変わらずの威力。腰と肩…疲れと冷えの場所にダイレクトにくる。

旅館明治

21/7/3

(湯村)

太宰治のゆかりの旅館。創業は明治。雰囲気は昭和そのものである。風情のある旅館の長い廊下を上がったり下ったり歩いていくと浴場がある。台風の影響もあり午前10時で貸切状態。扉を開けると温泉の湯気が充満している。一気に温泉の香りが襲ってくる。すぐに浴槽から溢れ出す源泉かけ流しが目に飛び込んでくる。輝くオーバーフローが素晴らしいの一言。2m×4mくらいの中型の浴槽と湧出量がマッチしている。極上の風呂だということが一目でわかるだろう。レトロな内装も最高である。この贅沢な風呂を独り占めできる幸せ。湯村…素敵すぎる。温泉はぬるめの40度くらいだろうか。一見すると,無色透明の単純泉に思えるが,口に含むとかすかな卵臭と塩気を感じる。ぬるさが味を判別しやすくしているのだ。肌がつるつるとする品のいい湯である。こんな最上級の湯をたっぷり楽しんだ後は,すぐ近くにある老舗の湯村食堂でラーメンを食べ,昭和の休日を〆るといいだろう。

楽水園ホテル

22/2/6

(湯村)

湯村温泉に位置づけられているが,「湯志摩の郷」と銘打っている通り,湯村温泉から分湯しているわけではないようだ。温泉分析書にも「楽水園2号泉」と明記されている。ラドンも僅かに含有されている。1分間に3.4リットルの湧出で湯量はない。基本は循環沸かし湯で,ちょろちょろと源泉が注がれている。分析書が2枚あり,それぞれ泉温が36.3℃(気温27℃),31.2℃(気温22℃)とあるので,気温に左右されるようだ。真冬の2月,源泉に触れると体感では20℃台くらいか。温度が低いので卵臭をはっきりと感じることができる。口に含むと柔らかい卵味と鉄分,そして塩気を感じる。とても素晴らしい風味である。残念ながら加温循環の浴槽にはこの風味は残っていない。湯量が少ないので仕方がないが,源泉だけで湯呑みをしたくなる。きっと天下の名湯になるはずである。日曜日のお昼に来訪で貸切状態。ひとりで贅沢に源泉を味わいながら湯舟に浸かることをお薦めする。