| 赤石温泉 00/11/23 (増穂町) |

酸性鉄泉。 山々に囲まれた一軒宿。鉄分のおかげで湯船の周りの石が赤く染まっているという赤石温泉。宿の壁には松田優作が来た時の写真などが飾ってある。少し離れた露天と宿の中の岩風呂があり,それぞれ500円で入られる。私は露天だけに入湯。この地域の温泉場は混浴露天が多い。今回はカップルとご一緒。露天岩風呂は広いので,できるだけ離れて湯に浸かる。鉄分を感じる湯は赤いというよりは黄緑色。古い宿の露天にはよくあることだがシャワーも無ければ蛇口も無い。源泉が注がれ溜めてある樽が洗い場だ。樽の周りに座って洗う。特に樽の中の湯は新鮮で赤錆の湯。嗅覚が刺激される。素朴な風情が何とも言えない。紅葉,雪化粧,新緑,季節ごとの景観もきっとすばらしいでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

雨畑湖温泉 03/11/16 (早川町営) |

単純硫黄冷鉱泉。 早川町にもしっかり公営の温泉がある。最近,新しい施設ができあがったのか改装したのかわからないが新しいお風呂。山里を意識してか,離れ風佇んでいるなかなか風情のある建物が浴場。中はいたってシンプルなもので,小さめの湯船が二つ並んでいる。奈良田の公営温泉に比べれば,鉱泉ということもあり加熱循環で泉質はもの足りない。しかし,同じ早川町にある奈良田の混雑具合を考えると,ゆったり入ることができることは,休日の温泉としてはとても重要な要素だ。訪れる人も少なく静かなもの。特に公営の湯としては逆に珍しいくらいである。初冬の景色もあり,哀愁漂う場所だった。ちなみに女風呂には露天があったらしい。  |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

鰍沢温泉 00/10/8 (鰍沢町営) |

ナトリウム塩化物泉。一部源泉掛け流し。 のんびりした風景の鰍沢町の中にある公共温泉施設。十谷温泉郷の入口に位置する。成分が濃く,療養の湯と謳っている。いろいろな成分が入り混じっており療養泉と呼ばれているらしい。無色,無臭。口に含むとしょっぱい。いかにも食塩泉という感じである。飲泉可の湯口もあるので,源泉の味を楽しむことができる。大浴槽には大きな滝のように循環濾過で湯が注がれている。このような大きい浴槽ではなく,こぢんまりとした浴槽でこの個性的な源泉を楽しみたいものだ。しかし,公営の施設として一地域に一つの贅沢でもある。地域のお年寄りのみなさんには最高の公共温泉なのは間違いない。内風呂,超音波風呂,寝湯,露天,サウナ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 上九の湯

02/2/23 (上九一色村営) |

硫酸塩泉。 王岳への登山の帰りに寄る。4時に入館したら夜間料金ですと言われ「えっ?」ということになる。どうやらこの時期は7時までの営業で3時間前に夜間扱いになるらしい。700円が500円になり200円も安くなる。浴場内は他の公営と比べ小規模な印象である。これといって特徴もない。しかし客があまり入っておらず,くつろぐことができるのは非常によい。休日の公営施設は芋洗い状態でたまらない。その点は精進湖線にひっそりと佇むこの温泉はいいかもしれない。また登山に来た際には帰り道に汗を流していきたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 草塩温泉 02/4/28 (早川町営) |

含重曹弱食塩泉。 早川町ランドパークにキャンプした時の銭湯で利用。加温循環濾過。重曹泉ということもありヌルヌル感がある。まさしく町営銭湯で,400円という入浴料で町民で賑わっている。連休中ということもあり,特に七面山登山客が多く,会話が弾んでいた。気軽に寄ることができる反面,混雑すると狭いので,登山客やキャンプ客とマッチングしない時間帯に来たい。沸かし湯なので,シャワーが全然でないというご愛敬もあったが,あくまで銭湯として愛される施設なのだろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 佐野川温泉

23/8/15 (南部町) |

単純硫黄泉。源泉掛け流し。 日本三大急流,富士川への支流である佐野川沿いに建つ一軒宿。新鮮な硫黄の香りがするクリアな湯。峡南地域の硫黄泉は期待を裏切らない。他県の有名温泉地のようなバリバリの硫黄ではないが,五感を柔らかく包み込むような控え目で上品な湯なのである。内風呂,露天とも2つの浴槽があり,どちらとも「源泉(飲泉可)かけ流し」と「源泉加温かけ流し」に分かれている。源泉そのままかけ流しは飲泉もできる。ゆで卵臭のすっきりとした味わいで,とても品がいい。冷泉というほどの温度ではないが,真夏に入るにはちょうど気持ちいいぐらいのぬる湯である。加熱浴槽と交互に入るとよい。内風呂の方が匂いが漂い硫黄感を味わうことができる。露天風呂からの眺望はないが山間の空気が気持ちよい。約20年前までは混浴の宿だったそうだ。峡南地域には混浴が点在していたが,近年はリニューアルし,男女別になるところが増えている。秘湯感は薄れたのだろうが,安心して山梨南部の泉質を楽しむことができる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 塩之沢温泉 01/6/24 (身延町) |

単純硫黄鉱泉。 とてもアットホームな宿。お湯は冷鉱泉で沸かしており,無色無臭無味で普通の水道水との違いはわからない。浴槽は一回り大きくなった普通のお風呂。ご近所の風呂へ入りにきたような家庭的な感じで心安らぐ。宿のみなさんは,いい人がにじみ出ているような方々。湯上りには麦茶を差し出された。実は今回の目的は「かやの木温泉」だったが営業しておらず断念。定休日無しのはずが閉鎖したのだろうか。次に「船山温泉」にTel…立ち寄り入浴はやってないとのこと。「内船温泉 寿楽館」も断られた。仕方ないので公営「門野の湯」に行く。すると,まさかの機械の故障で今日は営業中止…。あてを無くしたので甲府方面へ向かいながら,「塩沢温泉」へ。前日に言ってくれれば立ち寄り入浴できるという返答。さらに「七面山温泉」は登山客でごった返していて,ごめんなさいね,とのこと。そしてついに7軒目にして「塩之沢温泉」に快くOKをもらったのだ。本当にいい宿に出会えてよかった。  |

||||||||||||||||||||||||||||||

七面山温泉 01/9/2 (早川町) |

単純硫黄鉱泉。 この旅館,一見,酒屋のような外観。ここは七面山への登山客がメインの宿。今日は宿泊客がいないらしく営業の雰囲気がなかったが,快く迎え入れてくれた。貸切である。他に客がいなかったので,鉱泉をわざわざ沸かしてくださった。無味無臭無色で泉質に特色はない。特質すべきは浴槽である。現時点で私が行ったことのある温泉の中でも一番の特徴を持っていた。登山客が目当てだからだろうか,野性味があるのである。南アルプスの夏のうっそうとした森林帯を彷彿させるのである。壁には藻が生え,浴槽の周りにはシダ植物が植えてある。少々おどろおどろしいという印象さえ覚えるだろう。なかなかおもしろい風呂である。  |

||||||||||||||||||||||||||||||

十谷温泉 01/4/30 (鰍沢町) |

塩化物泉。源泉掛け流し。 念願の十谷温泉郷。山道を上っていき入口のすぐ手前で真っ赤な顔の野生のサルがお出迎え。この温泉郷には3つの宿がある。すべて混浴のため,今まで躊躇していた。今回の源氏荘も自慢の露天風呂が混浴。しかし男女別の内風呂があると聞いたので訪れてみたのである。お湯を体感するには内風呂だけで十分である。渓流に面した混浴露天風呂にはいつか行ってみよう。内風呂は狭め。湯口からの湯をたたえるには必要十分。源泉掛け流しの湯をたっぷり味わう。さて泉質だが,これがとても個性のある湯で驚いた。利き湯をしても絶対正解できるだろうというレベルの個性派である。まさに「良薬口に苦し」。苦みに感動すら覚える。漢方薬と言っていい。しかし後味が残らず,さっぱりしている。上品で上質な温泉という印象を受けるだろう。山梨県内でも屈指のすばらしい温泉であることは間違いない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

下部温泉 01/1/1 (下部町) |

アルカリ性単純泉。 本栖湖の竜ヶ岳へ初日の出を拝みに行った帰りに寄る。元日早々に日帰り入浴の受け入れは嬉しい。混雑もなく,大晦日からの登山の疲れと芯から冷えた体を癒やすことができ,よい21世紀を迎えることができた。鉱泉のため沸かし湯だが,温度が適切に管理され,ゆっくりと温まることができたので家に帰りすぐに寝入ってしまった。起きた後,肌がとてもすべすべしており,さすが皮膚に効能がある温泉である。下部温泉は武田信玄の隠し湯として名高い。兵が傷ついた体を療養したという。このような歴史的なエピソードも感じながらの入浴が楽しい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

下部温泉 00/8/13 (下部町) |

アルカリ性単純泉&アルカリ性単純硫黄泉。一部源泉。 2つの源泉を有している。いわゆる下部温泉郷が単純泉。下部ホテルが掘り当てた自家源泉が硫黄泉である。2つの湯を楽しむことができる貴重な場所である。硫黄泉の内湯と,単純泉の内湯・露天風呂の3風呂。硫黄源泉はいい感じのヌルヌルで,温度もぬるく何時間も浸っていることができて抜群。湯上りの休憩所には冷たい鉱泉水がポットで置いてある。単純泉は飲泉としても秀逸で,癖がないのでゴクゴク飲むことができる。最近は道の駅などで名水をペットボトルに入れる光景をよく見るが,私のような山梨県民は下部源泉こそペットボトルで持ち帰るというイメージである。下部温泉郷は昭和の栄華からの転落が凄まじく,寂れているが,温泉郷の玄関口にある下部ホテルには是非がんばっていただきたい。お相撲さんが来ることでも有名なので,会えたらラッキー。 再訪。宿泊。 20年前の記憶が曖昧だが,自家源泉に関しては硫黄感やヌルヌル感がもう少しあったような気がする。夏と冬の加温具合でも違うのだろう。上記の記録だと一部源泉とある。今回はそのような表記はなかった。下部温泉郷の中でも,ここは敷地内から自噴している源泉を持っているのが特徴である。掛け流しではないのが惜しい。泉質うんぬんを語りだすと,下部温泉郷には湯治の宿が揃っているので,そちらに入ればいい。このホテルは,いわゆる源泉掛け流しの宿ではないが,大型旅館らしい立派な浴場を満喫できる。宿泊すると男女の入れ替えが朝あるので,日帰り入浴では入ることができない女性方の風呂に入ることができる。男性方とはまた違った優雅な雰囲気。とても満足できる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

下部温泉 19/10/19 (下部町) |

アルカリ性単純泉(源泉掛け流し)&アルカリ性単純硫黄泉(循環)。 宿泊。 「足下湧出泉」の洞窟風呂と「登録有形文化財」の建物が有名な旅館。県内屈指の名湯である。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

下部温泉 23/10/9 (下部町) |

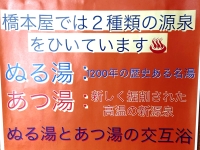

アルカリ性単純温泉&アルカリ性単純硫黄温泉。 下部温泉郷の中間部にある神泉橋にある旅館。橋を挟んで向こうに大市館裕貴屋がある。ところが裕貴屋は廃業していた。全国区と言える素晴らしい宿が廃業とは…とても残念である。さて,橋本屋さん,立ち寄り大人500円,小人300円で良心的。温泉はこの辺りの宿と同じように,古くからの下部源泉と新しい源泉の奥の湯源泉。しっかりと表示もされているので,下部温泉の源泉について理解できるだろう。写真手前の浴槽が古くからのぬる湯。湯口からでる源泉は飲める。マイルドなコクのある下部源泉そのものである。その湯が浴槽に流れているのだが,源泉掛け流しの文字がどこにも見当たらない。おそらく浴槽内で循環しているのだろう。半源泉掛け流しと言ったところだろうか。写真奥の浴槽が新源泉で,10月のぬる湯は寒いので,ここで温まって長湯してしまう。息子はぬる湯でご機嫌のプール状態だったが。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

下部温泉 21/9/26 (下部町) |

アルカリ性単純温泉(源泉掛け流し)&アルカリ性単純硫黄温泉(循環ろ過) 久しぶりの下部温泉。大黒屋さんにお邪魔した。貸切状態。大市館裕貴屋さんの目の前にある旅館。通りながら大市館さんが廃業したことを知る。なんと惜しいことだろう。しかし,目の前の大黒屋さんも下部の特徴的な2つの対照的な源泉を引いており,湯呑みを楽しむことができた。浴場に入って奥の浴槽が源泉かけ流しの昔ながらの下部のぬるい温泉。手前が循環ろ過の「しもべ奥の湯高温源泉」である。昔ながらの源泉は下部らしく,9月下旬で,気持ちよく浸かるにはぎりぎりの温度だろう。やはり湯治の湯である。飲泉可なのも下部のいいところである。クセがなくグビグビ飲むことができる。新源泉は,温度が高く,ゆで卵臭がほんのり。交互に入ると,やっぱりゆで卵臭は温泉気分を盛り上げてくれる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

下部温泉 21/9/26 (下部町) |

アルカリ性単純硫黄温泉。源泉掛け流し。 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の駐車場内にある足湯である。番外として紹介。ここは上記の下部温泉の旅館でも味わうことができる「しもべ奥の湯高温源泉」を引いている足湯である。特質すべきは,上記の旅館では,この源泉は循環ろ過しなければ入浴することができない。近年発掘の新源泉だから規制が厳しいのだろうか。しかし,この足湯では源泉掛け流しで堪能できるのだ。贅沢だ。座っていると,ゆで卵臭がぷんぷんである。湯量も足湯ならば十分。何といっても源泉掛け流し。写真右下のように,もったいないくらい排水されいく。間違いなく穴場である。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| つむぎの湯 09/3/30 (六郷町営) |

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉。 県内の公営温泉としては後発の施設。静かな山間の温泉施設で外観も風景にマッチしている。泉質は特徴的なものは感じられなかったが,地元の人たちが銭湯感覚で入る雰囲気である。露天風呂からは視界が狭いが,周りの山々が見え癒やされるだろう。山里の空気を存分に感じることができる。フロントでは地元の朝取り野菜が大変安く販売していた。この時期は菜の花がよい。はんこの展示もあり,全国区の「はんこの町」である六郷町を楽しめる公共施設になっている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

手打沢鉱泉 01/8/18 (中富町) |

石膏泉。 手打沢鉱泉,中富鉱泉は廃業したという情報はあったが,一応その付近を調べてみた。中富鉱泉はきれいさっぱり跡形もなく,本当にあったのか疑うほどである。旅館名は「鉱泉温泉康栄閣」である。他に客がいなかったが,快く鉱泉を湧かしてくれた。貸切状態。浴場に入って驚く。なんともレトロなタイル貼りである。かなり古い施設だが,それが昭和から取り残された雰囲気を醸し出しており,今どきはリフォームした施設が多い中,かなり貴重な場所である。湯は無味無臭無色の鉱泉。湯口は蛇口で,間欠泉のようにボコッボコッと出ていた。質素な感じの味のある宿で,せっせと良く働く女将は関西訛りがあり,とても感じのよい人だった。湯上りは冷たいものを出してくれ,またいらしてくださいと玄関まで見送りをしてくれた。もてなしの宿である。  |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 奈良田温泉 白根館 22/9/10 (早川町) |

含硫黄‐ナトリウム‐塩化物泉。源泉掛け流し。 念願の白根館。山梨の温泉を行き尽くしたら最後にはこの白根館だとぼんやりと思っていた。マタギ料理も有名なので立ち寄り湯ではなく,いつか宿泊したいと楽しみにしていたのである。が,時は流れ…2020年2月に閉館してしまった。コロナ禍,人手不足…当時はすでに閉館していた十谷温泉源氏荘に続く出来事に絶句した。しかし,白根館は日帰り温泉専門の施設として継続してくれた。山梨の最高級の湯を絶やさず営業していただき感謝しかない。温泉好きとしては天然記念物のような存在である。 開店が10時半。その前の9時から1時間半を一番風呂として貸切で提供している。貸切は3箇所ある。内風呂(貸切1500円+1人千円),檜露天(貸切1500円+1人千円),内風呂・岩露天(貸切2500円+1人千円)である。前日までの予約のみ。前日に電話すると,すべて空いているというので,一番広い内風呂・岩露天を家族で利用した。土曜日だというのに予約がない状況である。やはり秘湯,朝から気軽に立ち寄るという立地ではないのだろうか。さて,朝9時から白根館を訪れる。客は我々だけ,大興奮で白根館を満喫というわけである。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 奈良田の里温泉 03/4/8 (早川町営) |

ナトリウム‐塩化物・炭酸水素塩泉。源泉掛け流し。 早川町の奥地,念願の奈良田である。秘境というイメージがあったが,現在は舗装路が続いているためアクセスはとても良い。なぜここが念願かというと,早川町は山梨きっての泉質を誇るからである。西山温泉郷と共に,入らなければならない秘湯である。ここ奈良田の里温泉も独自の源泉を掛け流しにしている。何とも言えないよい湯なのだ。口に含むと,まろやかで品があり,いかにも女帝伝説がある湯である。浴槽はヒノキ作りで,いつまでもサラサラしたぬめりのある本当に上品な泉質なのだ。ここは公営施設である。田舎の風情があり,気軽に入れる温泉である。フロントの方が,平日の今日はとても空いていたとおっしゃっていた。休日ともなればごったがえす人気の場所だそうだ。貸切状態だったのは奇跡的か。隣接する白旗史朗写真館に立ち寄るのもいいだろう。  |

||||||||||||||||||||||||||||||

| なんぶの湯 01/7/27 (南部町営) |

アルカリ性単純温泉。 甲府盆地と静岡をつなぐ国道52号を少し入った場所にある。山梨県最南端の南部町の公営温泉。最近はこのような公営温泉がどの市町村でも建てられている状況である。山梨県が温泉天国という事実が示されており,どこに行ってもこのような施設がある山梨県はPR不足なのではないだろうか。なんぶの湯も大型公営施設である。一昔前に流行ったスパリゾート的な要素をもつ銭湯といった感じだろうか。500円でこれだけの豪華さを味わえるなら,カルキ臭さなど,お湯に対する文句は言えない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 西山温泉 慶雲館 20/8/4 (早川町) |

含塩化土類芒硝泉。源泉掛け流し。 宿泊。 世界最古の宿としてギネス認定で有名な旅館。飛鳥時代,中臣鎌足の長男が開湯。早川の奥地というシチュエーション。純和風の佇まい。泉質の良さ。日本随一の湯量。宿泊部屋の水道から何もかもが源泉掛け流し。まさにパーフェクト温泉宿。山梨が誇る最高の秘湯一軒宿である。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 西山温泉 湯島の湯 24/9/30 (早川町) |

ナトリウム‐硫酸塩・塩化物泉。源泉掛け流し。 日帰り温泉施設。慶雲館の手前にあり,同じ西山温泉を冠している。泉質が違うようだが,体感的には,ほぼ同じ泉質。湯量豊富な硫黄系の絶品温泉である。県道37号南アルプス公園線には,素晴らしい温泉が点在している。山梨随一である。バイク乗りには最高のツーリングルートだろうが…。残念なのは,この県道の終点が南アルプル登山の基地である広河原まで。周遊できずピストンになるのでイマイチ人気がないのかもしれない。そのため,湯島の湯は混雑していない。他の場所にあれば,湯島の湯は間違いなく,最高の立ち寄り湯として超混雑しているだろう。

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| まほらの湯 01/10/28 (増穂町営) |

アルカリ性単純泉。 湯の色が独特で麦茶色。湯が個性的な色をしていると得である。公共温泉で設備はとてもよく,素敵なデザインの浴場だった。とても機能的で色々なアイデアがつまっていた。湯は循環だが,しっかり源泉風呂を用意してあることからも,湯を大切にしていることが伺え好感がもてる。湯口はヌルヌルしていて泉質の良さを感じた。露天風呂も庭がきちんと整備されていたりと,なかなかのもの。残念だったのは内湯と違い,湯がとてもカルキ臭いということ。総合的に見て,県内のこういった公営施設の中ではレベルの高さを感じた。施設には食事処があり,地域の方々が一日中くつろいで滞在しているのだろう。大人気でかなりの混雑なので,ゆっくりというわけにはいきません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| みたまの湯 05/4/20 (三珠町営) |

アルカリ性単純温泉。 最近評判のいい公営施設。何と言っても展望風呂に尽きる。甲府盆地の最南に位置し,盆地を一望できる。県内には他に眺望に優れた温泉施設はあるが,この角度から遠く甲府盆地をすべて見渡せられる風呂は存在しない。風呂に浸かりながら,思わず戦国武将になった気分で,この場所に城を築きたくなる。上杉謙信が第4次川中島合戦で陣を敷いた妻女山に眺めがそっくりなのだ。あちらは長野盆地だが。当時は武田の海津城を眼下にしていたのだろう。ここも甲府盆地最北まで見渡すことができる。眺めというのは素晴らしい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 身延温泉 01/3/18 (身延町) |

弱食塩泉。 身延山久遠寺の総門を入ってすぐの所にある。97年に新装オープンしたらしいが,建物は簡素な感じでよい。裏手には川が流れ,浴場は川沿いにあり,ひなびた雰囲気が身延山の温泉施設にマッチしている。食塩泉は山梨県では珍しい。味わってみると確かに塩味が効いている。シャワーも温泉を使っているのだろうか食塩泉そのものの味わい。ということは源泉を掛け流しているのだろうか。目隠しして口に含んでも身延温泉だとわかりそうな個性ある湯である。浴槽は1つで,少しぬるめの湯で長湯ができるだろうが,立ち寄り湯の場合は時間制限1時間である。身延温泉という名を冠している温泉はここだけである。久遠寺の参拝とセットで訪れたい場所である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

00/12/29 (下部町) |

アルカリ性単純泉。一部源泉掛け流し。 源泉名「表下部温泉」。下部温泉郷より少し身延方面へ行ったところで川の向こう側に見える。下部温泉とは源泉が違う。泉質の評判がいいので期待して行った。源泉を飲んでみるととても品のいいお湯。ゆで卵を飲んでいるようなクリアな喉ごし。源泉のぬるめの浴槽に浸かる。飲泉した時のような感動的なゆで卵感はない。他に加熱された浴槽もある。露天は混浴である。男性女性それぞれの内風呂からの出入りなので,半混浴露天と言うべきか。峡南地方は山梨県内でも混浴文化が根付いている地域である。湯沢温泉の鄙びた雰囲気は懐かしさを感じる。 |